오늘 아침 한 TV 프로그램에서 아동 성범죄자들의 화학적 거세에 대한 짤막한 토론을 했다. 헌법재판소가 대전지법이 제청한 ‘화학적 거세’의 위헌법률심판을 받아들였는데 본인 동의를 거치지 않은 화학적 거세의 강제 집행은 과잉금지의 원칙에 위반된다는 것이다. 이 같은 판결의 이유는 범죄자 인권보호 차원이라는 의견도 있었지만 법 자체의 실효성이 약하기 때문이 아니냐는 의견도 있었다. 재발방지를 위해 더 유효한 법이 필요하다는 것은 모두가 동의하는 바였다.

인터넷 포털 뉴스에서도 아동·청소년 대상 성범죄 관련 기사가 너무 많다. 최근에는 미성년자 강제추행으로 구속된 한 유명 연예인의 처벌에 관한 논쟁이 뜨거운데 아무튼 이런 뉴스가 너무 많다. 친구들과도 ‘성범죄자들......잘라야 된다’는 등 농담 아닌 농담을 주고받으면서 흉악범죄가 너무 잦은 거 아니냐는 이야기를 하곤 한다. 요즘 부모들이 애들 키우기 힘들다는 얘기는 비단 보육비용의 문제뿐 만이 아니라 잦은 아동범죄에 의해 각성된 보육환경에 대한 우려도 포함되어 있을 것이다. 근데 가만히 보면 이런 흉악범죄에 대해 실제 체감하는 정도는 언론보도 만큼 큰 것 같진 않다. 사실 주변에서 직접 이런 얘기를 들은 적은 거의 없다. 주로 미디어를 통해 접한 얘기를 사람들과 자주 공유하게 되면서 아동·청소년 성범죄에 대해 실제보다 과도하게 중요한 이슈로 생각하고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 들었다.

1986년부터 1989년 사이 미국에서 실시된 한 여론조사에서 당시 미국인들이 마약문제에 대해 크게 우려하고 있다고 보도한 바 있다. 하지만 사람들의 생각과는 달리 같은 기간 동안 미국사회에서 마약복용 비율은 점차 줄어들고 있었다. 사람들이 중요하게 여기는 사회문제가 실제로는 그렇지 않았다. 그렇다면 왜 당시 미국인들은 마약을 중요한 사회문제로 생각했을까? 같은 기간에 미연방정부는 ‘마약과의 전쟁’을 선언하고 대대적인 마약퇴치 캠페인을 벌이고 있었고, 이에 부응하듯 언론에서도 마약 관련 뉴스를 많이 내보내고 있었다. 즉 언론보도가 사람들이 마약문제를 중요한 사회적 이슈로 인식하도록 만든 것이다. 사람들이 중요하게 생각하는 사회적 이슈를 미디어가 설정한다는 의제설정기능(Agenda-Setting Function)의 대표적인 사례다. 아동·청소년 성범죄에 대해 체감하는 정도가 언론에서 보도하는 만큼이 아니라면, 이 경우도 아동·청소년 성범죄는 미디어에 의해 설정된 아젠다일수 있다는 생각을 했다. 과연 아동·청소년 성범죄는 사람들이 우려하고 있는 만큼 많이 발생하고 있을까?

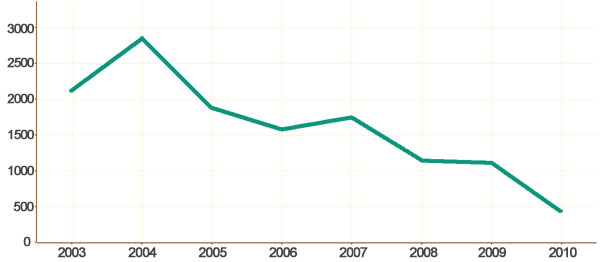

우려했던 바와 달리 아동·청소년 관련 성범죄 발생은 2004년부터 감소하는 추세다. 형사정책연구원 통계자료에 따르면, 청소년 성보호법에 관한 법률을 위반한 범죄 발생건수는 2004년 2,863건에서 2005년 1,874건으로 전년대비 약 34% 감소했으며 2007년 소폭 상승했으나 점차 감소추세에 있다. 사회적으로 우려할 만큼의 많은 발생건수를 나타내지는 않을 것이란 예상은 했었지만 오히려 감소추세에 있다니 꽤 흥미로운 발견이었다. 물론 통계수치가 사회현상을 완벽하게 반영하는 것은 아니지만 적어도 언론에서 비추고 있는 현실과는 반대의 결과를 보여주고 있었다. 언론보도에 의해 구성된 사회적 현실은 실제 현실과 차이가 있을 수 있는데도 많은 사람들이 (어쩌면 이런 사실을 알고 있음에도 불구하고) 미디어에 의해 중요하게 부각된 이슈를 실제로도 그렇다고 믿는 것이다. 아동·청소년 성범죄의 경우도 언론보도 때문에 과도하게 중요한 이슈로 인식되고 있을지도 모른다.

<청소년의 성보호에 관한 법률 위반 범죄 추이> (단위: 건)

출처: 형사정책연구원(http://www.kic.re.kr)

그렇다고 해서 아동·청소년 성범죄가 중요한 이슈가 아니며 사회적 인식의 중요도가 낮아져야한다는 얘기는 아니다. 충분히 뉴스가치가 있으며 언론보도를 통해 사회적 감시를 높여야할 만하다. 다만 이런 사건들을 (특히 온라인 미디어가) 상업적인 뉴스로 이용하려는 미디어와 이들의 뉴스로 인해 이슈의 중요성이 증폭되는 결과가 문제다. 성범죄 기사와 함께 터무니없는 낚시성 기사를 연관뉴스로 링크시켜 놓는가 하면 성인배너광고가 기사 옆에 걸려있는 등 본 뉴스와 상관없는 내용으로 레이아웃된 온라인 기사를 보면 뉴스의 전달이 왜곡될까 두렵다. 실제로 성범죄 관련 기사와 선정적인 광고가 함께 편집된 온라인 뉴스를 많이 접할 수 있는데 이런 뉴스들로 인해 성범죄의 사회적 인식이 증폭되는 것은 이슈의 본질을 훼손할 수 있다는 생각이 들었다. 즉 성범죄에 대한 지나친 경각심으로 인해 우리 사회가 너무 어둡고 살기 힘든 곳으로 비춰진다면 이는 이슈의 심각성을 불러일으킨 본질을 비껴간 것은 아닐까하는 생각이다. 비단 성범죄 뉴스에 대한 이야기만은 아닐 것이다. 많은 이슈들이 언론에 의해 증폭되고 사람들은 사실과 다르게 사회를 인식하고 있을 수 있다. 완벽하게 사회의 실체를 알고자 노력해야한다는 말은 아니다. 물론 그럴 수도 없다. 다만 우리가 상당부분 미디어를 통해 사회를 바라보고 있다는 사실을 견지한다면 언론보도가 잦은 이슈가 정말 그럴만한지는 한 번 더 생각해 볼만하다.