융합!! 통섭?! 최근 한국 사회의 문화적 코드이자 지배담론이라 할만하다. 산업 간 융합, 서비스 간 융합 등 그야말로 다채로운 융합 속에 애플의 DNA에는 Liberal Art가 결합되어 있다는 스티브 잡스라는 선지자(?)의 ‘말 한마디’에 얼마 전부터는 인문학, 사회학, 심지어 예술과 기술 간의 융합이 ‘새삼스레’ 화두다.

반세기전 마샬 맥루한은 테크놀로지를 “인간 능력의 확장”이라 정의한 바 있다. 정보통신기술(ICT)로 대변되는 오늘날의 기술 발전 덕분에 우리는 우리 부모세대가 상상조차 할 수 없었던 일상을 자연스레 영위하고 있다. 세대가 반복될수록 기술은 진화할 것이며 인간의 능력 또한 확장될 것이다. 나아가 인간과 인간의 집합으로 이루어진 사회에 대한 이해는 곧 기술에 대한 이해를 통해 가능해 질 것이다. 반면 인문학 등을 통해 이루어진 인간 본연의 모습에 대한 고민과 성찰은 지금도 여전히 유효하지만 인문학 그 자체는 직면하는 기술적 문제 해결을 위한 ‘즉각적인’ 효용이 없을 수 있다. 숙련된 정비사는 자동차 수리를 위해 기계적 결함을 찾고 적절한 부품으로 교체할 뿐이지, 열역학 제2법칙을 되뇌며 통합장이론과의 논리적인 모순에 대해 고민하지 않는다.

그렇다면 기술이 지배하는 사회에서 우리는 왜 다시금 인문학과 사회과학에 주목하는 것일까? 기술이 인간의 능력을 확장시킨다면 인간은 그 기술의 발전 방향과 범위를 ‘제안’한다. 다시 말해 인간과 기술의 관계는 필연적으로 상호 역동적이다. 이를 감안하면, 기술에 대한 이해만으로는 기술 자체에 대한 이해는 물론이거니와 사회에 대한 이해는 더욱 어렵다. 그래서 인간과 기술의 관계가 상호작용적, 비정형적 상황을 따른다는 점을 고려해야하며, 인문학과 사회과학은 이를 이해할 수 있는 통찰과 상상력을 제공한다는 점에서 주목해야 한다. 이러한 맥락에서, 필자는 인간과 기술 간의 관계를 기술 생태학이라는 새로운 관점으로 풀어보고자 한다.

기술 발전이라는 말에는 종종 ‘기하급수적’이라는 수식어가 따라 붙는다. 수학적으로 기하급수적 증가(exponential growth)란 일정시간이 경과할 때마다 현재의 수량이 두 배로 증가한다는 것을 뜻한다. 그런데 과연 우리의 정보통신기술은 기하급수적으로 발전하고, 인간의 능력도 기하급수적으로 확장될 것인가? 기하급수적 발전에 대부분의 연구자들은 이론적·현실적으로 불가능하다는 의견이 지배적이다. 그래서 토마스 맬서스가 대안으로 제시한 로지스틱 성장(logistic growth) 모형은 주목할 만하다. 로지스틱 성장 모형은 개체 증식과 증식된 개체의 부양을 위해서는 상당한 에너지가 필요하며, 주어진 생태환경이 제공할 수 있는 에너지의 양은 한정적이라는 것을 전제한다. 따라서 기하급수적으로 증식하는 개체일지라도 그 개체 수는 일정 한계, 즉 최대 환경 수용력(maximal carrying capacity)을 넘어 설 수 없다. 마찬가지로 정보통신기술 역시 기하급수적으로 발전할지라도 최대 환경 수용력으로 인해 일정 시간 경과 후 성장률은 오히려 감소할 수 있다. 때문에 기술 생태계에서 기술의 발전과 확산을 제한하는 ‘최대 환경 수용력’을 결정짓는 요인을 파악하는 것은 의미가 있다.

키보드 영문자판의 첫 번째 열은 알파벳 Q, W, E, R, T, Y로 시작된다. 그래서 쿼티자판(qwerty keyboard)이라고 불린다. 흥미롭게도 쿼티자판은 타자 속도를 최대한 늦추기 위해 개발되었다. 인간의 능력을 ‘제한’하기 위해 고안된 것이다. 당시 타자기는 활자판이 탄소 리본을 때려 종이에 글자를 찍는 방식을 취하고 있었는데 활자들이 뒤엉켜 쉽게 고장을 일으켰기 때문이다. 이 후 개발된 키보드는 활자가 엉킬 염려가 없음에도 여전히 쿼티 배열방식을 따른다는 점은 더욱 흥미롭다. 왜 보다 좋은 대안이 앞으로 나아가지 못했을까? 한번 형성된 관습이나 문화는 쉽게 바뀌지 않을 뿐더러, 이후 선택의 폭을 더욱 좁힌다. 이와 같은 현상을 경로 의존성(path dependence)이라 부르며(Kauffman, 1993), 이는 잠금효과(lock-in effect)의 기제로도 알려져 있다.

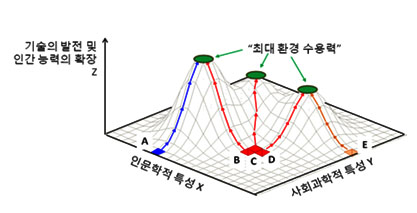

한 사회의 기술체계를 시간의 흐름에 따라 주변 환경의 요구에 대응하며 점진적으로 발전하는 역동적 적응 시스템으로 볼 때, 기술체계의 발전 방향은 과거와 현재의 상태로부터 독립적, 분절적일 수 없으며, 하나로 연결된 경로를 형성한다. 경로 의존성을 개념화시킨 아래 그림에서, 세 개의 좌표(x, y, z)로 표현되는 한 지점은 각각 주어진 사회의 인문학적 특성(x), 사회과학적 특성(y), 그리고 기술 발전의 수준(z)을 나타낸다. 한 지점으로부터 다른 지점으로의 이동은 해당 사회의 인문학적 특성, 사회과학적 특성 및 기술의 발전 중 최소한 한 부문 혹은 그 이상의 변화를 뜻한다. 그림에 제시된 예들(A, B, C 등)에서 모든 화살표는 위로 향하고 있다. 기술은 최대 환경 수용력이 허용하는 한 항상 발전하며 인간의 능력 역시 비례하여 확장됨을 의미한다. 기술의 발전은 이때 한 사회의 인문학적 특성이나 사회과학적 특성의 변화를 유도한다. 그러나 또 한편으로 화살표의 방향과 증가속도(기울기)는 그 기술이 처해진 인문·사회과학적 환경, 즉, 기술의 적합성 지형(fitness landscape)에 따라 결정될 것이다.

그렇다고 인문·사회과학적 환경의 유사성이 결과의 유사성으로 일관되게 이어지지는 않는다. 출발점에서의 근소한 차이는 이후 기술 발전과 인문·사회과학적 특성에 큰 차이를 유발하는데, 이를 흔히 ‘나비효과’라고 부른다. 위 그림에서 경로 B, C, D는 거의 유사한 인문·사회과학적 배경에서 출발하지만 매우 상이한 지점에 도달한다. 이는 기술과 생태환경의 관계는 단순히 선형적 인과관계(linear causation)가 아님을 시사한다. 따라서 기술 생태학적 관점에서는 특정 인문·사회과학적 배경이 특정 기술 발전을 초래하는가, 혹은 특정 기술 발전의 결과로 인해 인문·사회과학적 환경이 특정 방향으로 변화했는가 등의 질문은 무의미하다. 결국 기술 생태학적 관점은 기술과 인문·사회과학적 환경이 개념적으로 분리될 수 없음을 보여준다.

논리학에서 인과관계는 원인과 결과의 개념적·실증적 분리를 전제한다. 따라서 기술과 환경(인문사회)의 인과관계는 기술을 환경으로부터 개념적·실증적으로 분리할 때 비로소 인과관계로서의 전제조건을 충족시키게 된다. 그러나 문제는 기술을 인문이나 사회과학적 환경으로부터 개념적 혹은 실증적으로 분리해 낼 경우 기술이 내포하고 있는 본연의 기능과 의미는 곧바로 상실된다는 데 있다. 신체로부터 적출된 심장은 심장의 해부학적 특성(2심방, 2심실)을 파악하는 데에는 도움을 줄 수 있으나 심장이 생명유지를 위해 어떠한 기능을 하며, 다른 장기들과 맺고 있는 유기적 관계에 대해서는 정보를 주지 못한다. 이는 기술과 인문·사회과학 환경에 관한 ‘융합적’ 접근방법 역시 자칫 그럴싸한 언어적 유희에 그칠 수도 있음을 시사한다. 에밀 뒤르케임은 『사회학 연구방법의 규칙』에서 융합에 관해 다음과 같이 적고 있다. “물(H2O)은 수소(H2)와 산소(O2)의 융합으로 이루어졌지만 물은 액체로서 그 구성요소인 수소와 산소의 기체성을 띄지 않는다. 마찬가지로 사회는 그 사회를 형성하고 있는 구성원들의 융합으로 이루어지지만 그 집합체는 결코 개인의 합으로 환원될 수 없다”(Durkheim, 1895[1982]). 뒤르케임의 ‘융합’ 개념에 따르면, 기술 분야와 인문·사회과학 분야에서 독립적으로 발전된 지식을 단순히 합쳐 “혼합물”을 만들어 내는 것은 참된 의미의 융합이라 보기 어렵다. 수소와 산소가 기체성을 잃고 물이 되듯이 기술 분야와 인문·사회과학 분야는 각각의 고유한 특성으로부터 탈피할 수 있을 때 새로운 산물, 즉 “화합물”을 생성할 수 있으며 이를 “융합적 고찰”이라 볼 수 있지 않을까.

기술 생태학적 접근은 상술한 바와 같이 기술과 인문·사회과학 환경이 애초에 분리되어서도 안 되며 분리될 수도 없다는 전제로부터 출발한다. 우리 사회는 기술 분야와 인문·사회과학 분야를 뚜렷하게 구분 짓고 있으며, 그에 따른 ‘전문성’을 미덕이자 경쟁력으로 간주하고 있다. 기술과 인문·사회과학 환경의 불가분성을 전제하는 기술 생태학적 접근은 ‘새로운’ 시도라기보다는 학문이 분화하고 전문성이 강조되었던 산업사회의 한계에 따른 당연한 귀결이라 하겠다. 오늘날 사회적 문제들의 매개성과 연결성이 점차 증가함에 따라, 단순한 전문성 및 해결책은 더 이상 우리에게 대안이 되기 힘들다. 전문성간의 연결을 통해 독립적으로 해결하기 어려운 문제들을 통합적·융합적으로 사고하는 것! 즉, 기술과 인문·사회과학의 경계를 넘는 것에 그치는 것이 아니라 경계를 무너뜨림으로써 독립적으로 수행할 수 없었던 것들을 재창조할 뿐이다. 융합?! 마땅할 뿐 새삼스럽지 않다.

<참고문헌>

Durkheim, É. (1895[1982]). The rules of sociological method. New York: Free Press.

Kauffman, S. A. (1993). The origins of order: Self-organization and selection in evolution. New York, NY: Oxford University Press.

Malthus, T. (1798). An essay on the principle of population. London: Norton.

McLuhan, M. (1964). Understanding media; the extensions of man,. New York: McGraw-Hill.