벤처기업은 돈이 없다고 한다. 자금공급 측면에 문제가 있다는 것이다. 이에 대해 벤처캐피털은 투자할만한 기업이 없다고 한다. 자금수요 측면에 문제가 있다는 것이다. 과연 투자할만한 벤처가 없는가? 보는 관점에 따라 옳은 주장일 수도 있고, 틀린 주장일 수도 있다.

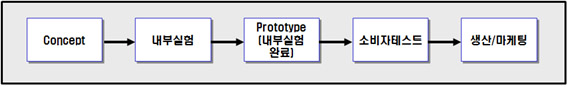

아래 그림은 제품개발주기를 도식화하여 보여주고 있는데, 일반적으로는 아이디어 구상→내부실험→시제품(prototype)→Beta테스트(소비자테스트)→생산의 단계를 거치게 된다.

대개의 경우 내부실험을 완료하고 시제품을 완성하게 되면 어느 정도 기술적 불확실성이 감소한다. 우리나라 벤처캐피털의 경우 투자가 들어가는 것은 대개 시제품 이후 단계이다. 창업자가 어떤 식으로든 자금을 조달하여 시제품 단계까지는 도달해야 벤처캐피털의 투자를 유치할 수 있는 것이다. 벤처캐피털 투자 유치 이전에 많은 벤처가 사라진다. 결국 투자할만한 벤처가 많은지 적은지는 제품개발주기의 어느 단계에서 평가하느냐에 달려 있는 것이다. 시제품 이후 단계의 관점에서 보면 당연히 투자대상 벤처가 적은 것이다. 이전 단계의 관점에서 보면 아이디어와 벤처는 많다. 문제는 위험도가 매우 높아 민간 벤처캐피털이 투자를 꺼리는 것이다.

외국은 어떤가? 미국의 경우에는 아이디어 구상에서부터 시제품 개발 단계까지의 투자를 엔젤이나 대형 벤처캐피털이 담당한다. 초기의 높은 위험을 그들은 어떻게 해결하는가? 엔젤투자자는 전문성에 의해, 벤처캐피털은 펀드의 대형화를 통해 대응한다. 벤처캐피털의 경우 2가지 비즈니스 모델이 있는데, 하나는 펀드 운영 수수료에 의존하는 ①低위험 규모 중심 비즈니스 모델(a low-risk size-focused business model)이고, 다른 하나는 대박 벤처를 노리는 ②高위험 수익성 중심 비즈니스 모델(a high-risk profitability-focused business model)이다. 미국의 경우 10억 달러(약 1조원) 이상 규모의 벤처캐피털은 低위험 비즈니스 모델뿐만 아니라 高위험 비즈니스 모델도 병행한다.

우리나라의 경우에는 엔젤투자자의 전문성이나 벤처캐피털의 펀드 규모가 시제품 이전 단계의 투자 위험을 감당하기에는 아직 부족하다고 판단된다. 사실 우리나라의 창업초기 투자는 민간보다는 정부의 정책금융에 의해 유지되고 있는 실정이다. 그런데 문제는 현재의 투자지원이 모태펀드 중심으로 이루어지고 있어서 어느 정도 시장이 형성되어 있고, 회수가 빠른 분야에 창업초기투자가 쏠리는 경향이 있다. 이런 분야의 벤처들은 투자위험도 상대적으로 낮지만 대박이 날 가능성도 매우 낮다. 반면, 회수 기간이 길고 자본집약도나 기술복잡도가 높은 벤처의 경우에는 히든챔피언으로 성장할 가능성은 높으나 현재의 투자지원체계 하에서는 민간 벤처캐피털의 창업초기투자가 거의 이루어지지 않고 있다.

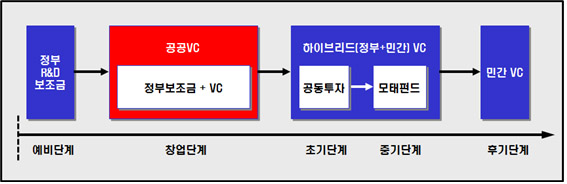

그렇다면 高위험 기술창업 활성화를 위한 대안이 있는가? 현재의 모태펀드 중심의 투자지원체계를 벤처성장단계별로 다양화 내지 차별화하는 정책을 제안하고 싶다(아래 그림 참조). 위험도가 높은 초기의 경우에는 정부의 역할을 높이고 후기로 갈수록 정부의 역할을 줄이는 것이다.

특히, 시제품 이전 단계(그림에서는 창업단계)의 경우에는 정부보조금과 민간 벤처캐피털의 성격이 혼합된 형태의 투자기관에서 담당하는 것이 바람직하지 않나 생각된다. 민간 벤처캐피털의 경우처럼 철저하게 펀드의 수익성에 의해 운영되는 것이 아니라 정부보조금의 경우처럼 어느 정도는 공익성에 의해 운영될 필요가 있다. 이와 같은 성격을 가진 해외 벤치마킹 사례로는 독일의 High-Tech Gründerfonds(HTGF) Management GmbH가 있다. 독일정부는 대기업과 함께 펀드를 조성하고 전문투자회사를 만들어 펀드를 운영하게끔 하였다. 민간에 운영을 맡기되 분명한 임무를 주었다. HTGF의 주요 임무는 창업 1년 이내 기술벤처투자와 다음 단계에서 엔젤이나 벤처캐피털의 후속투자를 유치하는 것이다. 우리도 창업초기단계의 경우에는 모태펀드나 매칭펀드 이외의 투자지원방식을 검토해볼 필요가 있지 않나 여겨진다.